你如果去翻《尚书》《诗经》《山海经》等先秦典籍,会为得名于那时的地名所惊叹:殷、雍、郢、鄢、蓟、涿鹿、邯郸、曲沃、云梦、琅琊……也许你未必清楚它们的来由与寓意,但是你能够体会到其文字美感与人文内涵。

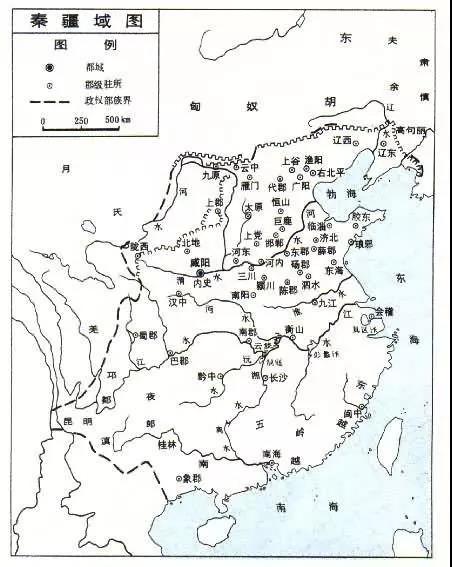

秦始皇统一六国后,对地名进行了一次大洗牌,分天下为36郡(后增至48个),郡下设若干县,这里面有些名字起得就不太讲究了,比如三川郡、河东郡,直接拿河流和方位来命名,显得文化涵养不高,不过这毕竟还是少数。

到汉代,地名命名还是比较严肃的,比如汉武帝时实行刺史制度,将天下郡县划分为十三个州(监察区,非行政区),州名大多典出《禹贡》中大禹创九州的记载,如冀州、兖州、青州、豫州。到了汉末建安时期曹操当政,甚至一度完全恢复了九州。

但是到了晋代,统治者开始任性地新设州,随后五胡乱华、南北分裂,州被越切越碎,再加上南朝侨制州郡县,地名完全混乱,自然也顾不得章法。及至隋唐,给州上加道,宋朝又改为路,行政区划频繁更迭,地名需求成倍增加,典籍中的古地名已无法满足,这就自然地导致了新增地名的庸俗化。

到了元朝统治中国时,对行政区划进行了又一轮大洗牌,推行行省制度,沿及明清,我们如今的省名大多自此而来。

元明清对于省的命名大多简单粗暴,以地理坐标加方位构成名称的就占到一半,如江西、河北、山东等,这些名称大多是隋唐以前对某一块地域的泛称或俗称,至元明清则被固定成了正式称谓。

这个落差有多大呢?据个例子,比如今天告诉你,黑龙江、吉林、辽宁三省合并成一个省,这个省的名字叫东北省。

秦汉之时,黄河以北的地域泛指河北,现在河北成了一个省的名字,语义重复了,只好又发明了一个华北来替代。

像陕西,用邻省的一个县加上方向来给一省命名,更是随性而为,毫无道理。

《禹贡》中的九州,如冀州、豫州已经不存在于地图上,只作为省的简称存留了下来。荆州、青州、扬州、兖州、徐州则逐渐缩小为市、县、区,不复当年之声威。

到了20世纪,出于不同的时代背景,中国的地名又经历了几轮粗鄙化的更名潮,逐渐成为我们今日所熟悉的地名现状。故而如今行走神州大地,你会发现一个很有趣的现象,省、市的名字大多比较苍白无味,反而是一些区、县的名字保留了古风古韵。

比如六朝之都南京,其古名建邺、江宁则被保留在了市辖区名中。李白终老之地当涂,成为了马鞍山市的辖县。三国时曹魏的建国之地、“五都”之一的邺都,其名称经过不断降级,至今只能在邯郸市-临漳县-香菜营乡-邺镇村找到痕迹。

这种情况经常会带来一些认知上的混淆,比如西安市,更令人神往的名称无疑是汉唐两朝的国都“长安”,但“长安”之名如今却落在绕城高速以南的远郊行政区中。今日之长安区,不仅与唐长安城的范围毫无交集,更与汉长安城的范围南辕北辙。

地名的粗鄙化,自然在当今互联网上引起了广泛的吐槽。月旦君看到一个流传甚广的帖子,是这样嘲讽的:

“大家好,我乃石家庄赵云、我乃包头吕布、我乃驻马店袁绍、我乃保定张飞……”

当粗鄙化的当代地名与古代英雄人物相连时,的确会形成一种谐趣的效果。

不过较真来说,这种调侃也有失公允。比如赵云的籍贯常山郡真定县,真定县因避胤禛(雍正)之讳更名正定,其名至今仍在沿用,只是行政隶属于石家庄市。

张飞、吕布也一样,张飞籍贯涿县今为涿州市(县级市),隶属保定市(地级市);吕布籍贯九原县,今为包头市九原区。

此皆为上述所说过的,区、县名多保留古名,往往比它们上级的省、市名要好听得多。如果呼为“我乃正定赵云,我乃涿州张飞”,则就不会有违和之感。

“驻马店袁绍”则是一种典型的地名误读。

袁绍籍贯,于东汉为汝南郡汝阳县,对应在现今中国地图上,则为河南省-周口市-商水县-袁老乡,并不在驻马店市的域内。

人们有这样的误读,主要是因为汝南这个地名,经过不断缩化,成为今汝南县,为驻马店市下辖县。“汝南袁氏”的名头又很响亮,人们才会误将驻马店与袁绍搭配。

因此,科学的调侃,应为“我乃周口袁绍”,或“我乃商水袁绍”,当然谐趣感就弱化了许多。